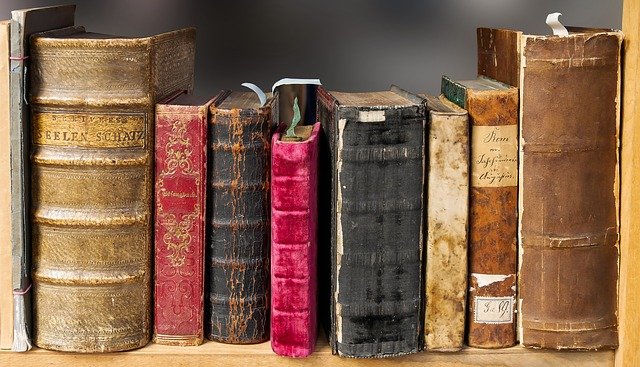

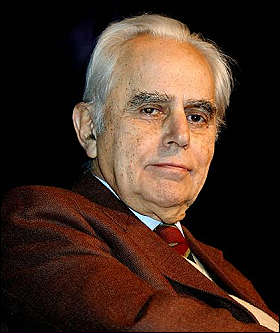

La sua ricerca si è concentra, in una prima fase, sul rapporto fra coscienza religiosa e coscienza civile, fra Chiesa e Stato nei secoli XIX e XX, sulla base di questa premessa ha affrontato poi il tema della democrazia in Italia, delle sue origini, dei suoi sviluppi e della sua crisi, per approdare alla dibattuta questione della identità nazionale e della formazione e degli sviluppi del senso di cittadinanza. E’ morto a Roma il 25 ottobre 2007.

“BASTA CON LA CHIESA SILENTE!” INTERVISTA A PIETRO SCOPPOLA

Di Emilio Carnevali

(da Adista Documenti, n.78, 12 novembre 2005)

Prof. Scoppola, nel suo intervento lei ha messo in guardia rispetto ad un certo laicismo gridato ed ha citato le critiche formulate da Bobbio al Manifesto Laico pubblicato nel 1998 da “Critica Liberale” e sottoscritto da Bocca, Galante Garrone, Sylos Labini e molti altri. Bobbio allora accusò gli estensori del Manifesto di utilizzare un “linguaggio insolente, da vecchio anticlericalismo, irrispettoso”. Questo significa che – nella fase attuale del dibattito nel nostro paese – lei vede il rischio di una polarizzazione dello scontro politico attraverso logiche di appartenenza che sembravano ormai appartenere al passato?

Il rischio c’è, l’abbiamo visto, lo sentiamo. Bisogna reagire perché è un rischio mortale per la democrazia italiana e per la convivenza nei nostri paesi. E proprio nel momento in cui le religioni tornano a rivestire un ruolo importante nella vita sociale anche dell’Occidente. Negli ‘70 e ‘80 del secolo passato sembravano un fattore destinato in qualche modo a perdere rilievo, si teorizzava la riduzione o la scomparsa del fattore religioso da parte laica. Oggi viceversa siamo di fronte al riemergere di un fattore religioso come fattore decisivo nella storia umana e nella convivenza umana. Se si va alle contrapposizioni che esasperano e che danno vita ai fondamentalismi, evidentemente la convivenza diventa sempre più difficile. Quindi bisogna che mondo laico e mondo cattolico diano in qualche modo l’esempio, il modello di questo clima di convivenza e dialogo. Queste contrapposizioni vanno evitate.

In un’intervista rilasciata ad “Avvenire” lo scorso luglio lei ha dichiarato che: “la fine della Dcdoveva comportare ‘un di più’ di assunzione di respon-sabilità del laicato cattolico, e quindi ‘un di più’ dell’impegno della Chiesa alla formazione del laicato cattolico, in un mondo secolarizzato. Questo non si è realizzato”. Quali sono le ragioni?

Il tentativo di avviare un percorso del genere ci fu con la preparazione delle scuole di formazione religiosa nate in moltissime diocesi. Tale esperienza, però, è stata abbandonata perché questi ragazzi, una volta che si formavano, tendenzialmente andavano a sinistra, si collocavano su posizioni di centrosinistra. Mi pare che ci sia stata da parte della gerarchia ecclesiastica una certa preoccupazione per questo e quindi si è lasciato perdere. Comunque il problema esiste ed è grave. In una situazione in cui non esiste più un partito cattolico che abbia un rapporto per così dire privilegiato con la Chiesa italiana, il problema della formazione di un laicato cattolico adulto e

maturo torna ad essere essenziale. Il rischio, altrimenti, è che questo laicato cattolico sia preda di sollecitazioni politiche in modo completamente passivo. Il dramma è che la gerarchia ecclesiastica sembra prevalentemente orientata su un rapporto di vertice con la politica, per ottenere benefici e vantaggi in cambio di speranze e promesse di consensi. Questo rappresenta un arretramento terribile rispetto al modello proposto dal Concilio Vaticano II nella Gaudium et Spes, in cui è il laicato ad essere indicato quale responsabile di questa mediazione con la storia e la politica – quindi con i problemi del presente – e alla Chiesa tocca il compito di dare linfa vitale, linfa spirituale, di dare orientamenti, ma non di guidare in modo normativo, perché altrimenti la laicità della politica non esiste più e non esiste più la responsabilità del laicato.

Dopo la scomparsa di una figura come papa Wojtyla, il cui debordante protagonismo mediatico ha rischiato di schiacciare ogni discorso inerente alla Chiesa, al suo futuro, al suo ruolo nella società, comincia ora ad affacciarsi una discussione più approfondita su questi temi. Lei ha fatto riferimento al Concilio. Non pensa che con il pontificato di Giovanni Paolo II la Chiesa abbia definitivamente archiviato il Concilio e la carica di rinnovamento e modernizzazione che esso portava con sé?

Non direi. Mi sembra una conclusione esagerata e non fondata perché il richiamo al Concilio è stato esplicito da parte di Wojtyla ed è stato esplicito da parte di Ratzinger all’inizio del suo pontificato. Tocca anche alla Chiesa nel suo complesso, al laicato, alla Chiesa in tutte le sue articolazioni, di far rivivere la domanda di attuazione del Concilio. Non se ne parla abbastanza, non lo si chiede abbastanza. Ci vuole anche una base che si muove: occorre che la Chiesa parli. Con il pontificato di Wojtyla la Chiesa era diventata silente e bisogna invece che ricominci a parlare: che parlino i laici, che parlino i preti, che parlino i vescovi, che ci sia dibattito. Anche che ci siano manifestazioni dialettiche all’interno della Chiesa: l’importante è che in qualche modo ci sia ‘vita’.

Ha suscitato numerose polemiche il messaggio che papa Benedetto XVI ha inviato al seminario sulla laicità organizzato da Marcello Pera. Qual’è il suo giudizio su questa vicenda?

Non c’è da scandalizzarsi se il papa dice che la dignità dell’uomo ha il suo fondamento nel rapporto dell’uomo con Dio. Questo è dottrina permanente della Chiesa. Ripeto: non c’è da scandalizzarsi. Il problema è vedere come poi questo si traduce in una concezione politica, in una concezione dello stato. Ma mi pare che si sia fatto troppo chiasso per un’affermazione che insomma è abbastanza scontata. L’aspetto delicato è il messaggio a quel convegno: quello è l’aspetto delicato, ma il contenuto del messaggio non mi pare così scandaloso.

Le sue opere: