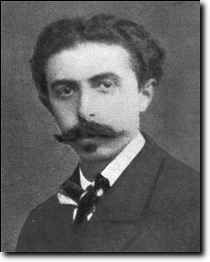

Il professore pisano fu presidente della principale delle tre Unioni, l’Unione Popolare. Lo anima la speranza di una civiltà animata dal cristianesimo. Questa sua intuizione trova il clima adatto nel pontificato di Leone XIII. Il Toniolo, molto stimato dal Pontefice e in rapporto personale con lui, diventa il grande apostolo della Rerum novarum, leader dei cattolici sociali italiani a cavallo del secolo, e certamente uno dei più grandi testimoni sociali del nostro tempo.

Morì il 7 ottobre 1918. Le sue spoglie mortali riposano nella Chiesa di S. Maria Assunta a Pieve di Soligo.

A Pisa la sua casa porta ancora intatti i segni della sua vita santa e operosa. Visse tra il Veneto e la Toscana, ma di lui si può dire come di pochi altri che non appartiene solo a questa o a quella diocesi, ma all’intera Italia cattolica. Il 14 giugno 1971 Paolo VI chiuse l’esame della sua vita col decreto di eroicità delle virtù, che lo rende venerabile.

L’iniziativa per l’avvio della causa di beatificazione di Giuseppe Toniolo è merito della FUCI. Furono i fucini, infatti, che in un’assemblea dei Presidenti tenuta a Firenze il 21 maggio del 1933 se ne fecero promotori, inviando una lettera postulatoria a mons. Gabriele Vettori, Arcivescovo di Pisa, città dove Toniolo era a lungo vissuto, e a mons. Eugenio Beccegato, Vescovo di Ceneda (Vittorio Veneto), diocesi a cui appartiene Pieve di Soligo, dove riposano le sue spoglie mortali.

Alla FUCI si aggregò subito l’intera Azione Cattolica, presieduta da Augusto Ciriaci e assistita da mons. Giuseppe Pizzardo. Più tardi, nel 1942, entrerà nel Comitato anche l’Università Cattolica del Sacro Cuore. La richiesta fu subito accolta dalla competente autorità e si iniziarono i processi informativi: dal 1934 al 1941 si svolse il Processo ordinario a Pisa, mentre alcuni processi si svolsero per rogatoria (Roma, Genova, Torino, Milano, Brescia, Ceneda). Su questa base, concluso anche l’esame degli scritti del Toniolo, si poté introdurre il processo apostolico (7 gennaio 1951). Furono istruiti processi a Pisa (1951–54), a Roma (1951–53), a Vittorio Veneto (1951–53), a Milano (1951–54). In tutto furono ascoltati 54 testi, e tra essi alcuni di grande notorietà: dal card. Pizzardo al futuro card. Bevilacqua, da don Luigi Sturzo al conte Giuseppe Dalla Torre, dalla principessa Cristina Giustiniani al p. Agostino Gemelli. Il processo approdò al decreto di eroicità delle virtù emanato, su disposizione di Paolo VI, il 14 giugno 1971.

Il 7 ottobre 1918 Giuseppe Toniolo concludeva la sua vicenda terrena. Con lui si chiudeva una pagina di storia. La fine stessa della guerra sembrava inaugurare un’epoca nuova. C’era chi sperava che, da quel bagno di sangue scaturisse una palingenesi, un rinnovamento totale della società. Grande illusione. Tra le parole che Toniolo ebbe a dire sul letto di morte ci fu anche questa: “Non siamo preparati alla pace!” Significativamente, l’ultima sua fatica era stato il disegno, proposto al Papa, di un Istituto cattolico di diritto internazionale, capace di essere un punto di riferimento per la ricerca della pace tra le nazioni. Con quel progetto egli portava al livello della politica internazionale l’idea fissa, il sogno, la speranza dell’impegno cristiano nella città degli uomini che aveva guidato tutta la sua vita di laico cristiano.

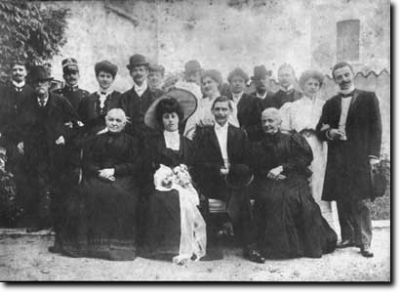

Un’autentica spiritualità laicale, quella del Toniolo. Una laicità vissuta innanzitutto nell’ordinaria vocazione di sposo e padre (sette figli), in una splendida famiglia ricca di preghiera e di tenerezza. Espressa poi nell’impegno quotidiano all’Università, aveva vinto la cattedra a Pisa, dopo gli studi e le prime esperienze accademiche a Padova.

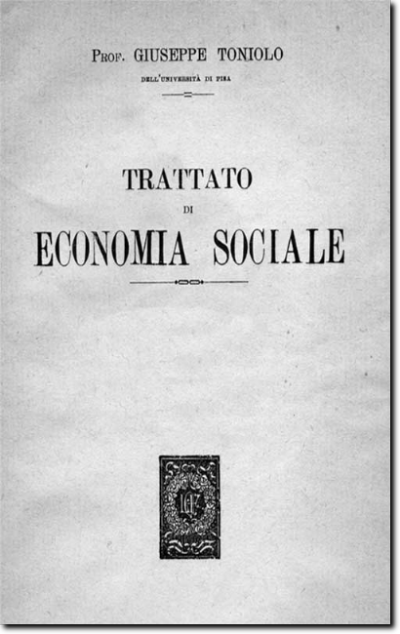

Ma Toniolo si era fatto dell’economia, fin dai primi studi presentati per la sua carriera accademica all’Università di Padova, un’idea molto alta, legando l’economia all’etica. Una tesi allora provocatoria. Aderendo alla scuola storica dell’economia aveva imparato che le leggi economiche non esistono in astratto, al di là delle condizioni concrete in cui l’homo oeconomicus vive. Tanto meno possono prescindere dal fattore etico, che è dimensione qualificante dell’essere umano. Aveva perciò iniziato la sua attività accademica nel 1873 sostenendo che l’elemento etico è fattore intrinseco delle leggi economiche. Intrinseco, dunque non è possibile prescinderne, non solo perché lo esige la morale, ma perché ne va della stessa economia, nella misura in cui essa deve servire al bene integrale e non solo al benessere materiale dell’uomo.

Uomo di sintesi, il Toniolo. Una sintesi coltivata innanzitutto nell’interiorità. È impressionante leggere le pagine del suo diario concernenti il suo regolamento di vita, si resta colpiti dalla metodicità serena, equilibrata, veramente laicale, con cui vive il suo impegno spirituale. Egli è un uomo ordinato nel senso più profondo della parola. È la sintesi interiore che, attraverso i cerchi concentrici della famiglia e della professione, passa anche all’ambito esteriore dell’impegno nella società e nel movimento cattolico.

Egli se ne fece ragione di vita, mettendosi all’opera con straordinaria dedizione e, bisogna dirlo, anche con grande abilità strategica, sempre soffusa di sapienza soprannaturale. Cominciò a cercare consensi dentro la stessa Opera, e fu naturale il suo inserimento nella seconda sezione, dedicata alle attività sociali. Ma quando gli sembrò necessario, per dare nuovo slancio alla sua proposta sociale, non esitò a ideare un nuovo spazio e un nuovo strumento, quale fu l’Unione Cattolica per gli Studi Sociali (1889). Di lì a due anni sarebbe venuta la Rerum Novarum, di cui Toniolo fu per l’Italia un vero apostolo. Da allora, per tutto l’ultimo decennio del secolo, le sue iniziative si fecero incalzanti.

È del 1893 la Rivista Internazionale di Scienze Sociali. Del gennaio 1894 il famoso Programma di Milano, piattaforma operativa dei cattolici di fronte al socialismo. Negli anni successivi si dedica a disegnare l’idea cristiana della democrazia. Se i tempi fossero stati maturi, non c’è dubbio che l’idea del Toniolo sarebbe approdata, per logica interna, a quel partito di ispirazione cristiana che invece dovrà attendere Sturzo.

Verso la fine del secolo, aprendo una nuova pagina di un disegno a lungo meditato, Toniolo si diede a promuovere la presenza cristiana sul piano più generale della cultura. È infatti del settembre 1899 la fondazione, a Como, della Società Cattolica Italiana per gli Studi Scientifici, che il Gemelli considererà il germe della futura Università cattolica. Si trattava di un’associazione aperta su tutte le branche del sapere, dalla filosofia alla storia, dalle lettere alle scienze, per far convergere gli sforzi degli studiosi cattolici ai fini di un rinnovato incontro tra Vangelo e cultura.

Quella del professore pisano era una spiritualità che lo faceva essere uomo di proposta, ma al tempo stesso rispettoso delle ragioni degli altri, assertore di una unità aperta a molteplici contributi, entro l’unico confine obbligato dell’ortodossia e dell’obbedienza ai pastori.

Alla FUCI si unì l’Azione Cattolica, allora presieduta da Augusto Ciriaci, nel 1942 si unì al comitato anche l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Dal 1934 al 1941 si svolsero processi preliminari a Pisa, Roma e Genova. Il processo apostolico ebbe inizio nel 1951, furono ascoltati 54 testi, tra i quali Luigi Sturzo e Agostino Gemelli. Nel 1971, per disposizione di Papa Paolo VI, fu emesso il “decreto di eroicità delle virtù”.

Qualcuno lo ha prontamente definito un beato anticrisi, ci piace immaginare che sia un’altro lume, una guida, prima di tutto per i moderni colleghi economisti, perchè sappiano recuperare quei valori di pragmatismo che furono patrimonio di tanti intellettuali cristiani, valori per i quali tanti di loro hanno patito enormi sofferenze.